9 Мая 1945 года – самый великий и радостный день для советского народа, все ждали важного сообщения, и вот оно прозвучало – Юрий Левитан в эфире радио прочитал «Акт о военной капитуляции Германии». Люди в разных городах страны выбегали на улицу, обнимали и поздравляли друг друга с Великой Победой, а если встречали на улицах военного в медалях, тут же подхватывали его на руки.

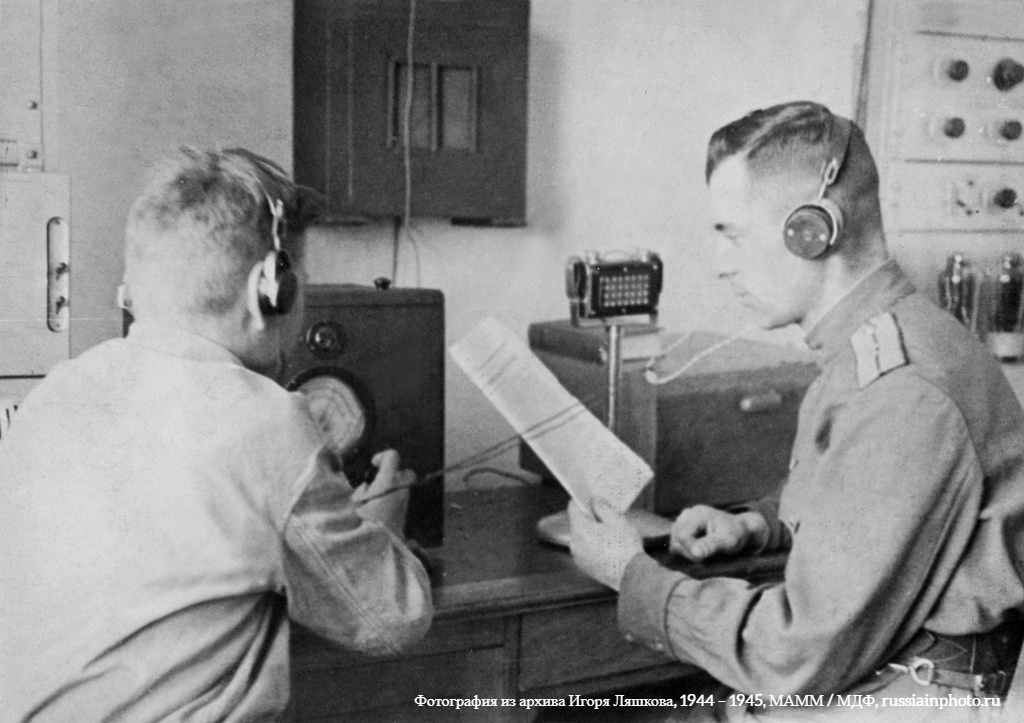

Победа в этой тяжелой войне далась совсем непросто – разрушенные жизни, разрушенные города, тяжелые воспоминания, которые остались практически в каждой семье. Приближать Победу серьезно помогала радиосвязь и связисты, без них было бы очень непросто. Связисты - это люди, которые не просто передавали сообщения – они связывали фронт и тыл, рискуя жизнью под практически непрекращающимся огнём. Порой их работа была незаметной, но без неё не было бы вестей о победах советской Армии.

Героические свершения тысяч связистов

В Советском союзе в отличие от Японии, США и Европейских стран, к началу Второй мировой войны не выпускались серийно шифровальные машины и были лишь их прототипы и мелкосерийный модели. Из-за чего обеспечение безопасной связью стало настоящим героическим свершением не только для связистов, но и для шифровальщиков и инженеров, которые день и ночь трудились под непрекращающимися обстрелами.

Радиосвязь считалась уязвимой для перехвата и стала для Советского союза слабым звеном при управлении войсками, поэтому ее можно было использовать только в самых крайних случаях, если не было возможности передавать информацию по проводам или лично в письменном виде на бумаге. Однако к середине 1942 года роль радиосвязи стала выше: она была практически единственным доступным способом связи при наступлении, а также этот способ помогал подтвердить личность человека благодаря голосу.

Радиосвязь сыграла крайне важную роль в Сталинградской битве, когда провода постоянно выходили из строя. А связисты работали под постоянными артобстрелами и авиационными налетами.

Например, символом самопожертвования стало имя сержанта Матвея Путилова, который в конце октября 1942 года, несмотря на свое ранение, на заводе «Баррикады» соединил зубами под шквальным огнем разорванный телефонный кабель, передав последнее сообщение ценой жизни.

Его подвиг повторил и двадцатилетний Василий Титаев. В боях на Мамаевом кургане он зажал зубами провода. Восстановил связь, но погиб на месте. А Василий Калашников, тяжело раненный на заводе «Красный октябрь», тоже зажав зубами провода, смог восстановить связь и выжить, благодаря товарищу, который вытащил его из-под огня.

Связистами были не только мужчины. С гордостью звание радистки носила Елена Стемпковская, она служила во 2-м стрелковом батальоне 216-мотострелкового полка 76-й стрелковой дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта. В одном из февральских боев 1942 года была нарушена связь и Елена с командиром отделения ползком, под вражеским обстрелом, обнаружила и устранила обрыв линии связи. Мина угодила прямо в телефонный провод. В ходе тяжёлых оборонительных боёв на дальних подступах к Сталинграду летом 1942 года Стемпковская находилась на наблюдательном пункте командира батальона, обеспечивала связь со штабом полка, спустя время батальон оказался в окружении. Шесть суток Елена не отрывалась от своей радиостанции. 26 июня 1942 года она получила приказ отходить, но, заметив в окопе погибших корректировщиков наблюдательного пункта батареи, вызвала огонь на себя. Затем в составе взвода девушка прикрывала отход батальона. Несмотря на тяжёлую обстановку, радист Стемпковская работала не покладая рук и связь со штабом не прерывалась ни на минуту.

Еще одним примером женской силы духа можно назвать Гайшу Анненкову, телеграфистку Бодо, она обеспечивала связь во время Курской битвы и позже, в Польше, восстанавливала линии на местах боев.

Таких историй за годы Великой Отечественной войны накопилось сотни. Кто-то из связистов вернулся домой, а кто-то навсегда остался на полях сражений и в памяти людей.

Помогало радио и партизанам, к 1943 году крупные отряды были снабжены большим количеством радиостанций, а также к работе подключились и опытные разведчики со специальной подготовкой.

Но проводные линии всё же оставались самым распространенным способом связи. Все провода, соединяющие телеграфные аппараты с полевыми телефонами тщательно охранялись, что мешало врагу незаметно к ним подключиться и перехватить данные.

Защита тайны

Переговорные таблицы и кодовые книги стали самым распространенным способом защиты информации в годы ВОВ. Это были некие словари, в которых буквам, цифрам, географическим названиям, именам, позывным или терминам соответствовали определенные кодовые обозначения – либо слова, либо сочетания цифр.

Если говорить о партизанах и разведчиках, то они чаще использовали ручные шифры, но они были чрезвычайно сложными и часто приводили к ошибкам, ведь он основывался на замене и перестановке символов в тексте и не требовал каких-либо приспособлений, кроме карандаша и бумаги.

Первые же автоматические устройства защиты переговоров использовались на телефонных линиях связи еще в 1930-е. Это были аппараты высокочастотной (ВЧ) связи, которые путем повышения частоты сигнала делали его содержание недоступным при прямом подключении к проводу. Несмотря на то что эта технология считалась уязвимой и не особо надежной.

Если же говорить о самых совершенных аппаратов голосового шифрования, то они начали разрабатываться в годы войны в лаборатории ученого-радиотехника Владимира Котельникова. Устройство под кодовым названием «Соболь-П» было выдающимся достижением своего времени: в нем были совмещены сложнейшие инженерные новации преобразования речи и наиболее стойкие математические методы шифрования.

Уже в 1942 году первые образцы «Соболь-П» были направлены под Сталинград для радиосвязи Ставки Верховного главнокомандования со штабом Закавказского фронта из-за разрушения проводной ВЧ-связи между ними в ходе боев.

Советская криптография в целом получила мощный толчок в развитии именно в годы Великой Отечественной войны. В короткие сроки получилось создать и опробовать на практике многие инновационные устройства, шифры, способы маскировки сообщений. В военное время разрабатывались и производились более 40 наименований опытных образцов и серийных устройств для шифрования текста и скремблирования речи. В целом, сочетание инженерных достижений и теоретических разработок в области защиты информации позволили в послевоенные годы создать одну из ведущих криптографических школ.

Радиосвязь – мост между гражданскими и военными

Не утихало и радио в Ленинграде, оно было единственной постоянной связью города на Неве с остальной страной. Именно на Ленинградском блокадном радио, был совершен прорыв в репортажную работу: по проводам шли прямые включения с передовой линии фронта, из окопов, с борта крейсера,с зенитной батареи, по радиоэфиру – с борта самолета-разведчика, корректировщика стрельбы, бомбардировщика и даже с подводной лодки. Репортажи смело вели фронтовые репортеры Лазарь Маграчев, Моисей Блюмберг и Матвей Фролов.

Ленинградские журналисты впервые на отечественном радио использовали репортажный автобус с аппаратурой, позволявшей записывать на пленку, затем трофейную репортажную установку с возможностью записи на проволоку. Несмотря на громоздкую технику, репортеры были в самом центре событий. Для звукозаписи использовали и более архаичную аппаратуру, которая записывала на восковые пластинки. Именно так сделаны с крыши Дома радио сохранившиеся записи бомбежек и обстрелов. Так сделана и запись победного ленинградского салюта 27 января 1944 года.

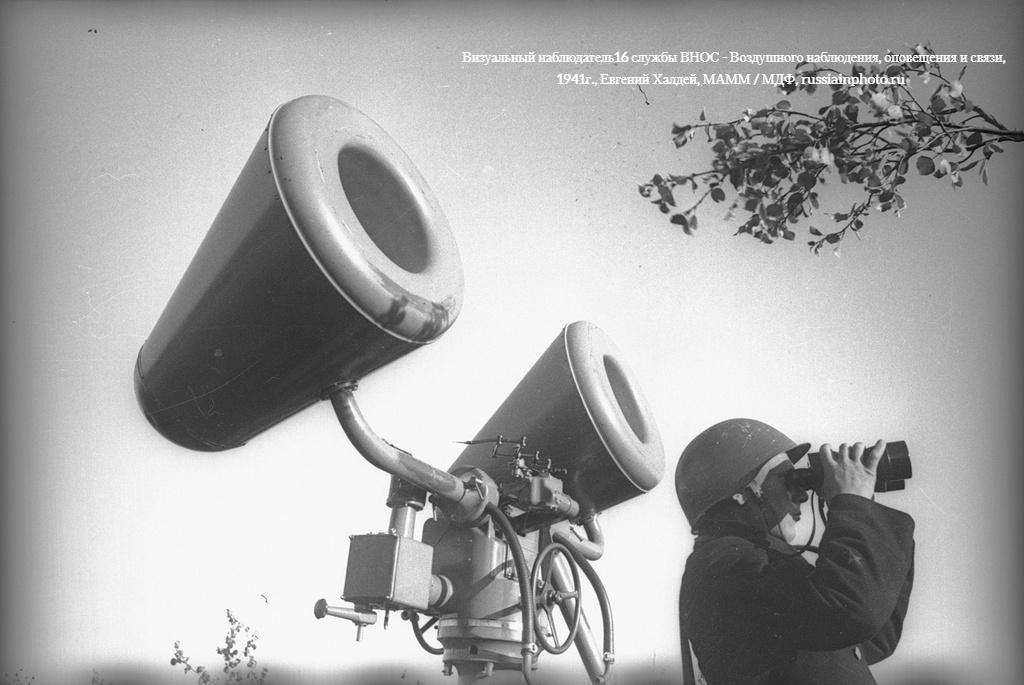

Фото: МАММ / МДФ, russiainphoto.ru