Согласно исследованию Strategy Partners «Перспективы развития рынка микроэлектроники в РФ на горизонте до 2030 года», российский рынок будет расти, и потребление ЭКБ, включая интегральные микросхемы и полупроводниковые изделия (без учёта СВЧ, пассивной ЭКБ, пьезоэлектрики, электротехники) достигнет, в зависимости от сценария, уровня 794 — 1 089 млрд рублей к 2030 году. Темп роста составит 14-20 %. Драйвером развития будет выступать устойчивый спрос в большинстве сегментов экономики РФ, а также программы по локализации производства конечной продукции.

Аналитики прогнозируют, что отечественное производство ЭКБ составит 352-524 млрд рублей в 2030 году при темпе роста 25-33 %, в базовом и оптимистичном сценариях развития, соответственно. Основной потенциал роста будет связан с поставками для сегментов вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования: серверы, базовые станции, сетевые маршрутизаторы и т. д. Для поддержания опережающих темпов роста объёмов российского производства необходимо ускорить разработку российской ЭКБ, производимой в т. ч. по базовым и продвинутым топологиям (≤ 65 нм) с конкурентоспособными характеристиками и ценовыми параметрами.

По мнению экспертов Strategy Partners, для устойчивого развития отрасли микроэлектроники также потребуется реализация сбалансированной государственной политики: определения приоритетов технологического развития с учётом кросс-отраслевых задач, расширения механизмов долгосрочной контрактации для производителей микроэлектроники в целях поддержки долгосрочных инвестиций, сохранения механизмов поддержки и регулирования отрасли с акцентом на технологическом развитии и масштабировании бизнеса, а также создания центра внедрения — научно-производственной площадки для комплексной разработки и тестирования технологий, оборудования и материалов.

По итогам 2024 года меры государственной поддержки затронули все этапы цепочки создания стоимости в отрасли микроэлектроники. При этом опрошенные «Телеспутником» эксперты указывают на то, что ещё кое-где требуется тонкая настройка.

По мнению исполнительного директора Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, должно работать регулирование рынка критической инфраструктуры в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

«К сожалению, разработка нормативной базы по этому указу затягивается, она идёт уже два года. Надеюсь, что в этом или следующем году уже включится та регуляторика, которая формирует стимул на внедрение доверенных программно-аппаратных комплексов с использованием российских микропроцессоров. Это будет не локализация, а разработка российских доверенных решений с запуском в производство и поддержкой полного жизненного цикла. Только это соответствует задачам технологического суверенитета и лидерства. Но это совсем не импортозамещение, потому что это продвижение своих, в том числе технологических концепций, которые есть у российских компаний», — отметил Иван Покровский.

_62e0e4cb5a7c3.jpg)

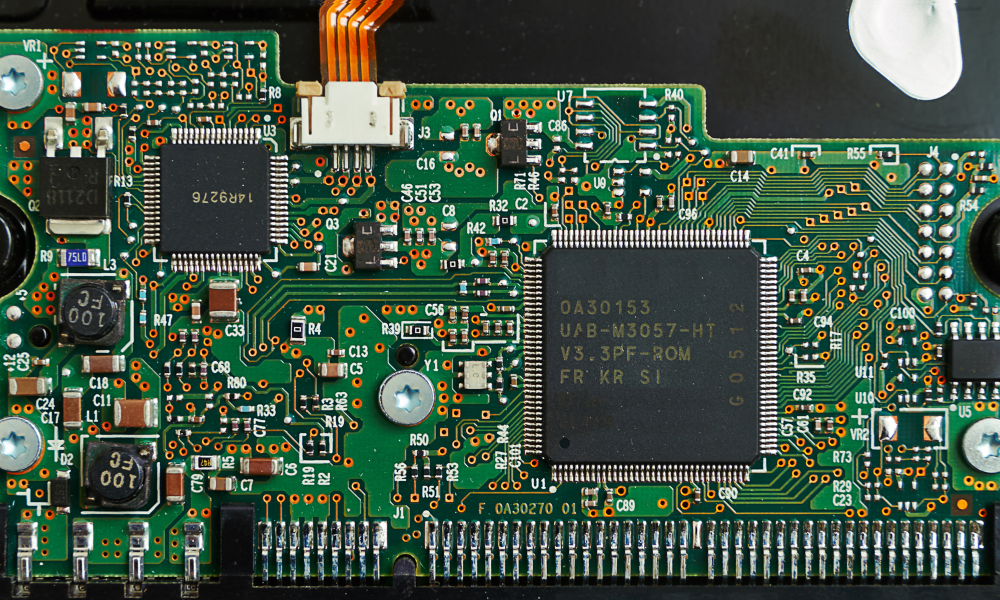

Директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов указал на то, что для широкого рынка требуется создание номенклатуры ЭКБ и её унификация.

«Что касается рынка гражданской продукции, необходимо регулирование номенклатуры выпускаемых изделий. Условно, рынку нужно три контроллера. Меньше будет недостаточно, а больше — излишне. Так, избыточное производство задействует большой ресурс, силы и время разработчиков за государственные средства, а по итогу на рынке появятся одинаковые устройства разных производителей, конкурирующие друг с другом», — сказал Алексей Бородастов.

Эксперт считает, что важно сосредоточиться не только на производстве ключевых компонентов и специализированных микросхем, таких как микроконтроллеры или микропроцессоры, но и развивать производство других специализированных микросхем.

На данном этапе развития радиоэлектронной отрасли мы не можем быть конкурентными по номенклатурному ряду с иностранными производителями, поэтому следует идти путём унификации, разрабатываемой в России ЭКБ для разных изделий и отраслей, добавил Алексей Бородастов.

Как нередко бывает, когда речь идёт о «ручном управлении», поддержка, хотя и комплексная, коснулась в основном крупных проектов, отмечает автор телеграм-канала RUSmicro Алексей Бойко. При этом эксперт считает, что критически важно, чтобы и малые стартапы и научные группы получили внимание.

«Для этого можно было бы создать фонд поддержки проектов в области микроэлектроники с объёмом поддержки до нескольких миллионов рублей на проект, предоставлять гранты для университетских разработок, частных исследовательских групп, небольших компаний» — сказал Алексей Бойко.

Также, по его мнению, важно оказывать всестороннюю поддержку экспортно-ориентированным проектам и не прекращать меры финансовой поддержки, учитывая высокую ставку ЦБ.

В беседе с «Телеспутником» эксперты рассказали, что именно сегодня требуется сделать игрокам рынка микроэлектроники (дизайн-центрам, производителям ЭКБ, разработчикам ПО для микроэлектроники и др.), чтобы в итоге увеличилась загрузка мощностей российских предприятий, производящих ЭКБ и были достигнуты цели по достижению технологического суверенитета.

«Мы сейчас находимся на тренде сокращающегося спроса, сокращающегося объёма производства. Это распространяется на всю цепочку, тем более со стороны производителей компонентов, которые находятся на третьем, четвёртом уровне кооперации. Решить эту проблему невозможно, они зависят от вышестоящих технологических переделов в оборудовании и комплексах, поэтому на ближайшее время выход — оптимизировать расходы, повышать устойчивость, разрабатывать решения в расчёте на то, что, когда включатся требования критической рынка критической инфраструктуры с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы, вернётся спрос и возобновится финансирование, и тренд развернётся в рост», — считает Иван Покровский.

В беседе с «Телеспутником» Алексей Бойко назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать росту выпуска ЭКБ и, в конечном счёте, достижению целей технологического суверенитета.

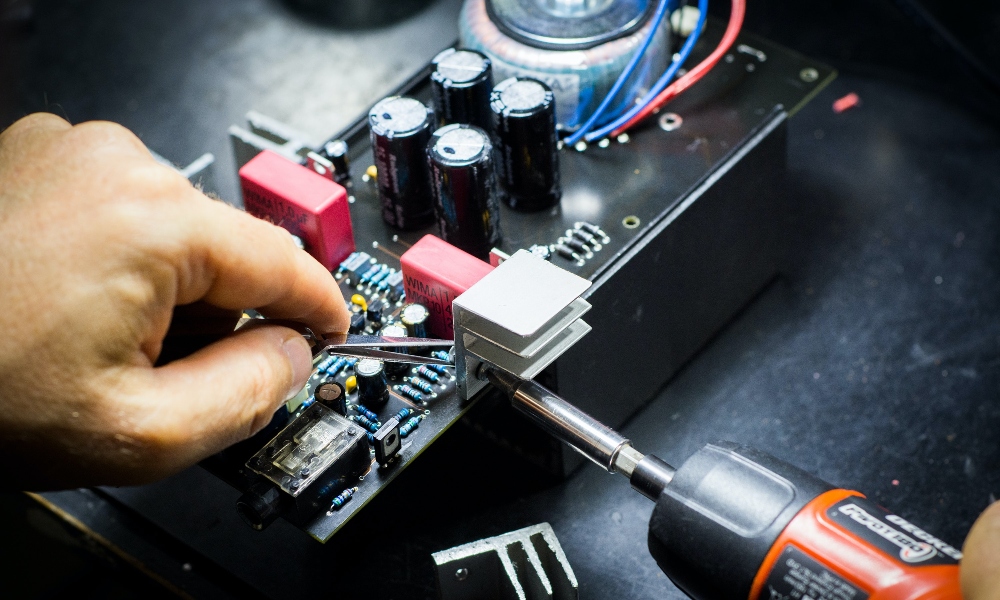

«Разрабатывать востребованные в экономике микросхемы, повысить выход годных, повышать уровень автоматизации производства для снижения себестоимости, развивать тематику упаковки кристаллов, активнее кооперироваться с дизайн-центрами, а также исследовать новые материалы», — перечислил он.

При этом эксперт отмечает, что для государства остаётся непопулярный путь понуждения электронной промышленности к использованию отечественных изделий, но здесь есть риски существенного роста цен и снижения качества этих изделий, что не всегда является приемлемым. Очень важно действовать аккуратно, учитывая последствия тех или иных решений и адаптируя регуляторику к реалиям.

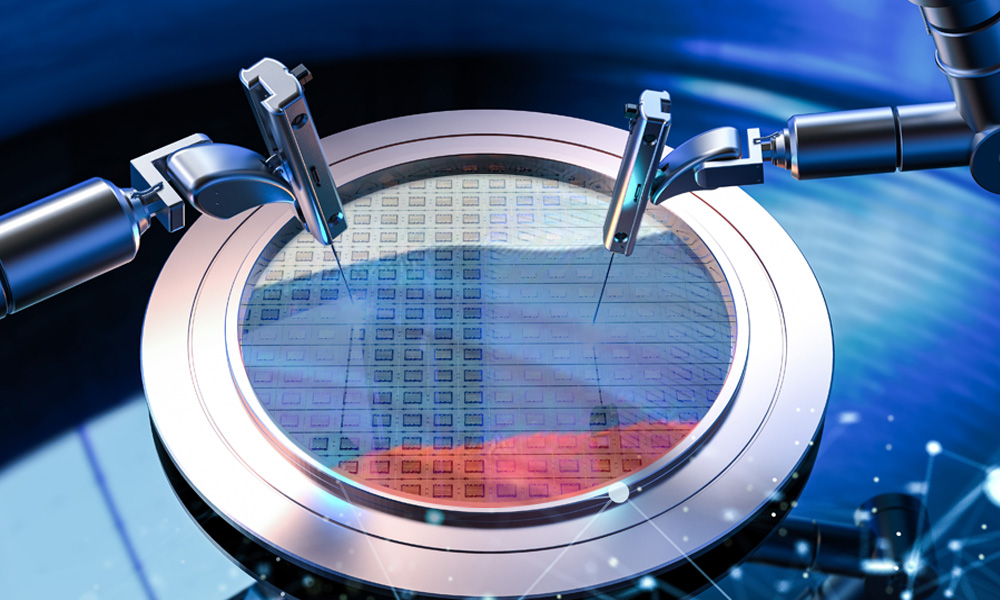

Необходимым условием масштабирования российского производства ЭКБ в Strategy Partners называют развитие экосистемы разработчиков продуктов, дизайн-центров, использующих национальную базу сложно-функциональных блоков, обладающих доступом к современным фабрикам с опцией контрактного производства. Прогнозируемый спрос на мощности составит 387-502 тысяч пластин к 2030 году, с потенциалом дальнейшего роста до 713-925 тысяч пластин/год к 2035 году. В консалтинговой компании, отмечают что существующие производственные мощности спроектированы по зрелым технологиям и составляют 106 тысяч пластин/год. К 2030 году, с учётом прогнозов роста спроса, сформируется дефицит в объёме 281-396 тысяч пластин/год, который не может быть покрыт только за счёт иностранных контрактных производств. Для полного покрытия дефицита необходимо реализовать все запланированные и обсуждаемые проекты создания и модернизации производственных площадок, общие мощности которых к 2030 и 2035 годам достигнут 408 тысяч и 689 тысяч пластин/год соответственно.

_68668a4f09676.jpg)